2項道路に気を付けよう

2項道路というのは耳にしたことがあると思いますが、

これはどういう道路なのでしょうか?

またなぜ、このような道路があるのでしょうか?

<建築基準法の規定>

「2項道路」というのは建築基準法42条2項に該当する道路だということです。

普通の道路は42条1項に該当し道幅が4m以上あるものを指しますが、一定の条件に

あてはまるものを道幅4m以下のものでも「2項道路」として認定したわけです。

この道幅がなぜ問題かというと建築基準法では同時に4m以上の「道路」に2m以上

接していなければ建物が建てられないということが決められているからです。

1950年の建築基準法の施行当時には4m未満の道路がそこらじゅうにあったので、

これを道路ではないとすると家が建てられない人が数多く出てくるので、救済策として

とりあえず道路として認定することにしました。

その代わり、将来建て替える際には道路中心線から2m下がってもらえれば建築確認を

下ろしましょうということにしたわけです。

こうしておけば50年くらいかけて建て替えが進むにつれ日本中の道が4m以上になるだろう

ということを目標としたわけですね。

<沿革>

なぜ、こんなに狭い道路がたくさんあるかというと、昔は尺貫法で道路を作っていたので、

1間(1.8m)、1間半(2.7m)、2間(3.6m)というのが道幅の標準だったのです。

昔といっても江戸時代より前の話ですので、自動車はありませんから、1間半あれば大八車

がすれ違いできますし、2間あれば荷馬車が通れるので、この程度で十分足りたわけですね。

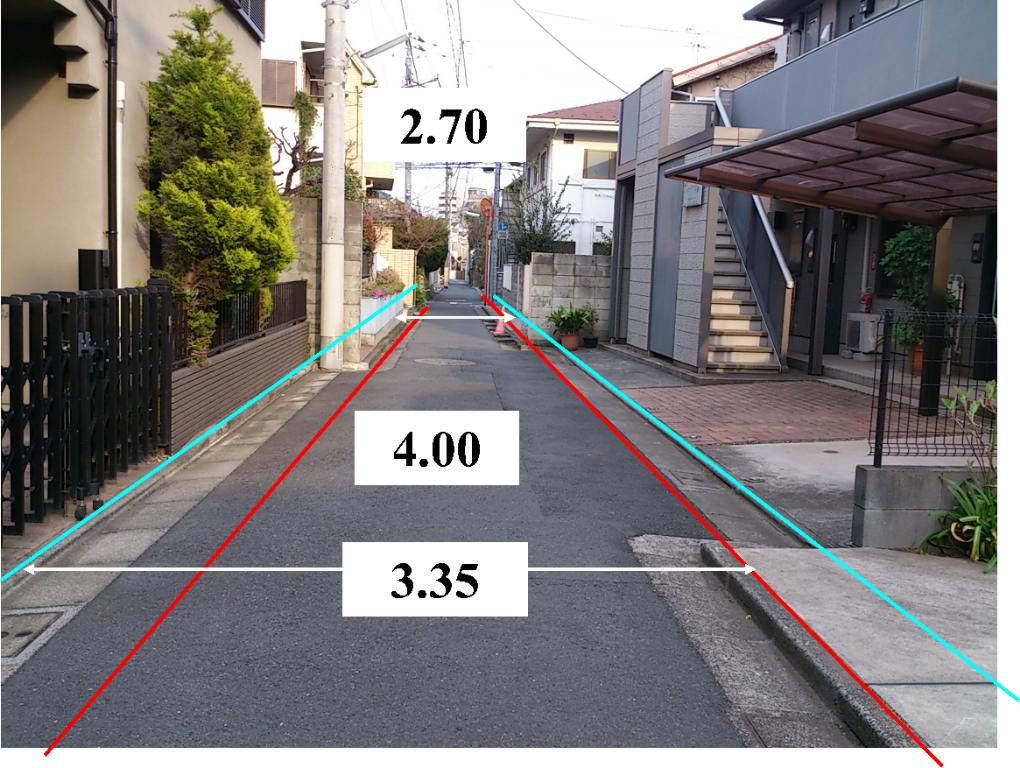

たとえば下の写真のように道幅が不ぞろいになっている道路はいまでもいくらでも残っています。

江戸時代の5街道でも基本の幅は2間からせいぜい4間くらいだったのではないでしょうか?

それ以上の道幅は珍しかったので、「10間道路」とか「13間道路」など通りの名前に

なっているところもあるくらいです。

明治になってメートル法が導入されましたが、なかなか普及せず、昭和初期までの耕地整理で、

現在は住宅地になっているような場所でも4m以下の道路は数多く残っています。

道幅がメートル法で作られるようになったのは1951年に施行された計量法で尺貫法が

長さの単位として禁止された以後のことです。

<価格への影響>

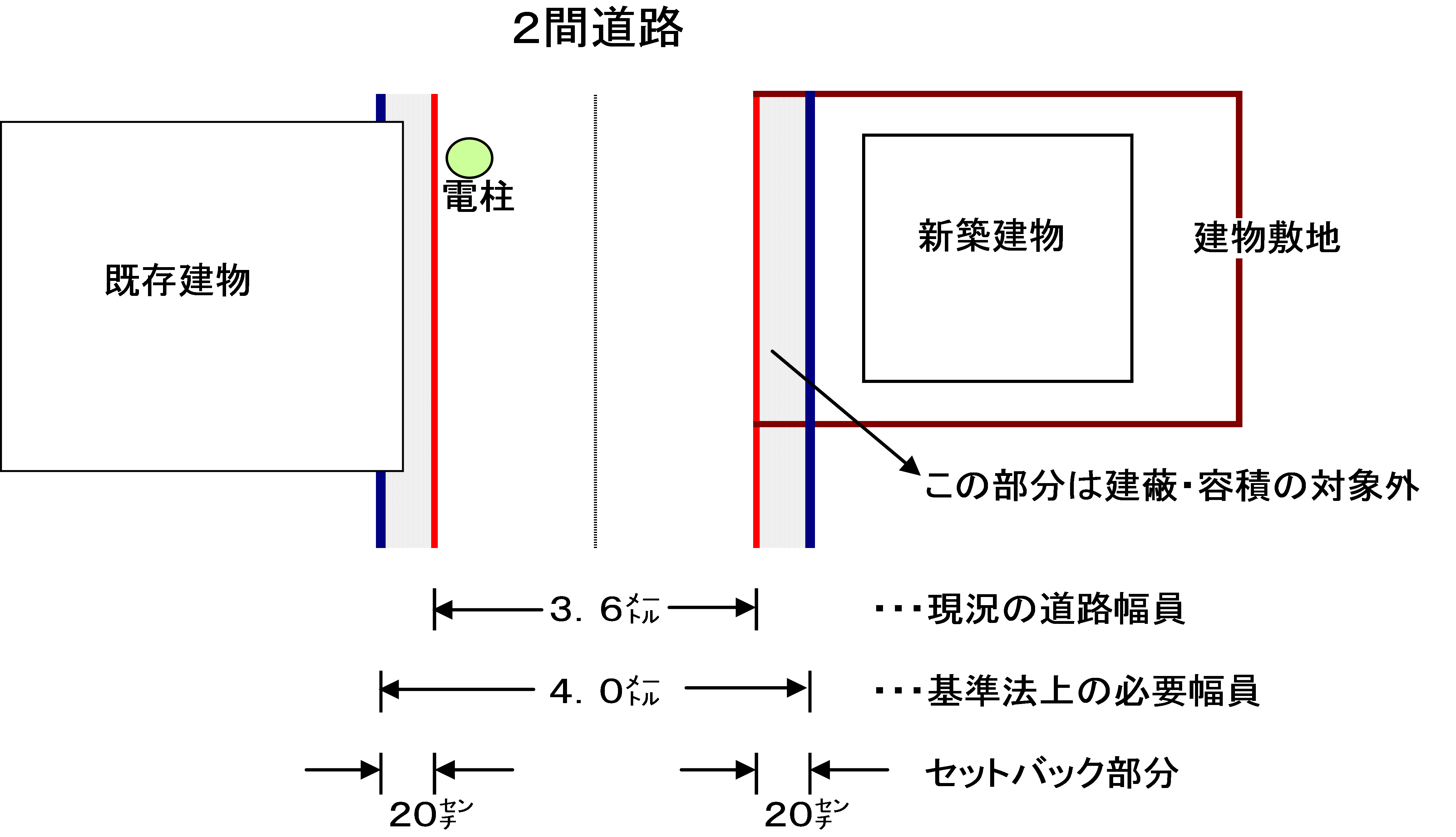

「2項道路」がなぜ地価に影響するかというと、セットバックがあるからです。

つまり、道路中心線から2m下がったところが、道路境界線となるわけで、

敷地の一部をは道路として提供することになります。

したがって、この部分は敷地ではありませんので建ぺい率・容積率の計算に反映されず、

建物のボリュームに大きく影響してきます。

ある程度の広さの土地であればあまり影響しませんが、20坪、30坪程度の土地だと

セットバックで土地が1割くらい減ってしまいます。

この分は評価上ゼロということになりますので、住宅ローンの借入額にも影響してきます。

したがって、少し道幅が狭いなと感じたら役所へ出向いて道路管理課や建築指導課で

幅員や「2項道路」どうかを確認する必要があります。