土地価格は容積率で決まる

前回、築地と豊洲の土地価格を容積率を比較することで概算しましたが、

これにはどういう根拠に基づくものなのでしょうか?

土地価格を概算するにはいくつか方法があります。

最も簡便でわかりやすいのが前面道路の路線価を用いた方法です。

これは路線価と公示価格との関係を利用したもので、概算価格ですが大外れはありません。

<路線価による方法>

公示価格は全ての街区に設定しているわけではなく、その地点の建築規制も一様ではないので、

近くに公示ポイントがあってもそのまま当てはめるわけにはいきません。

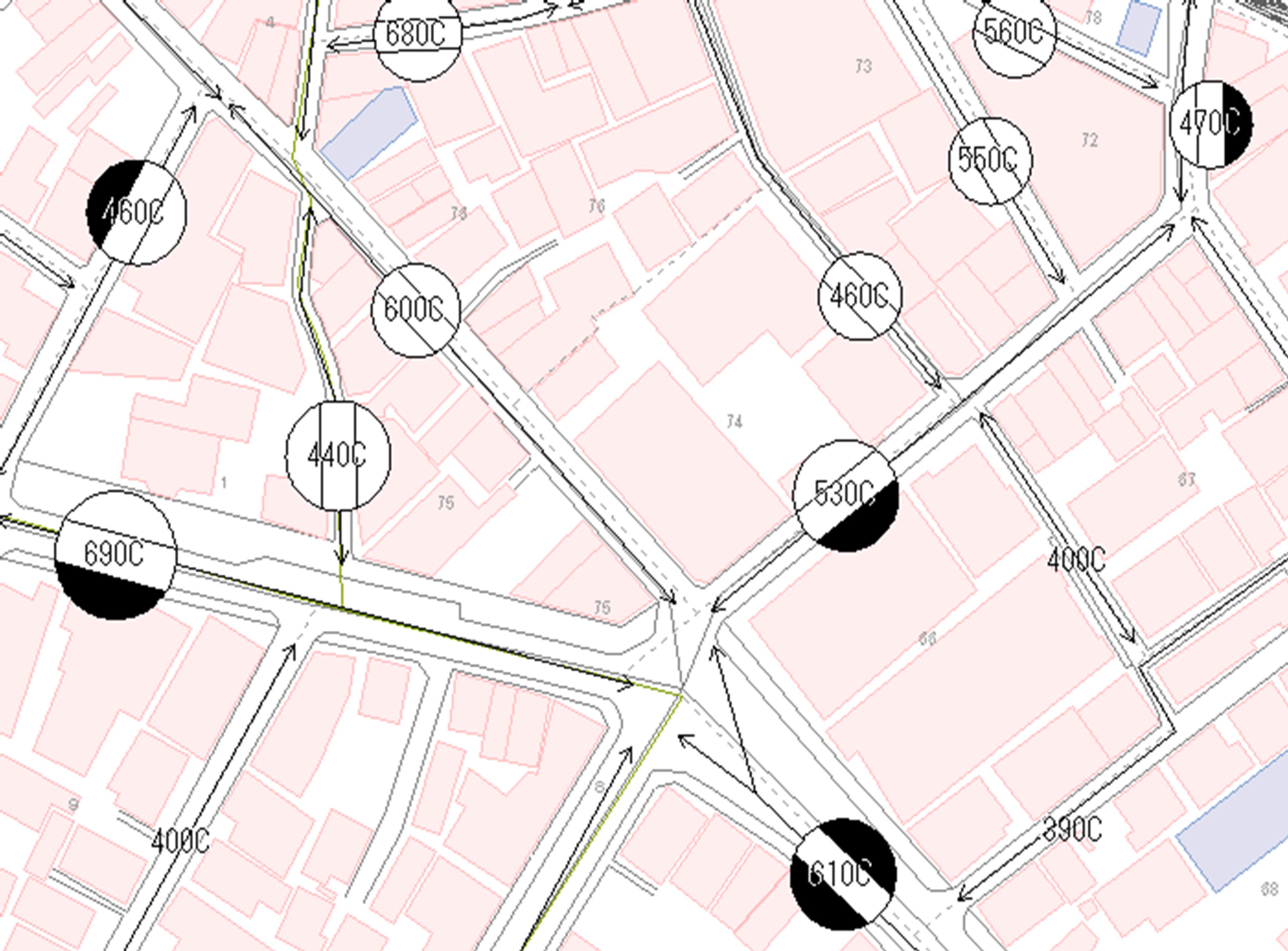

しかし、路線価は市街化区域内の建築基準法上の道路にはほぼ必ず付されているので、比較が容易です。

また、用途地域や前面道路の容積率も勘案して付されているので、詳細な調査をしなくとも

大まかに地価水準を把握することができるという優れた仕組みです。

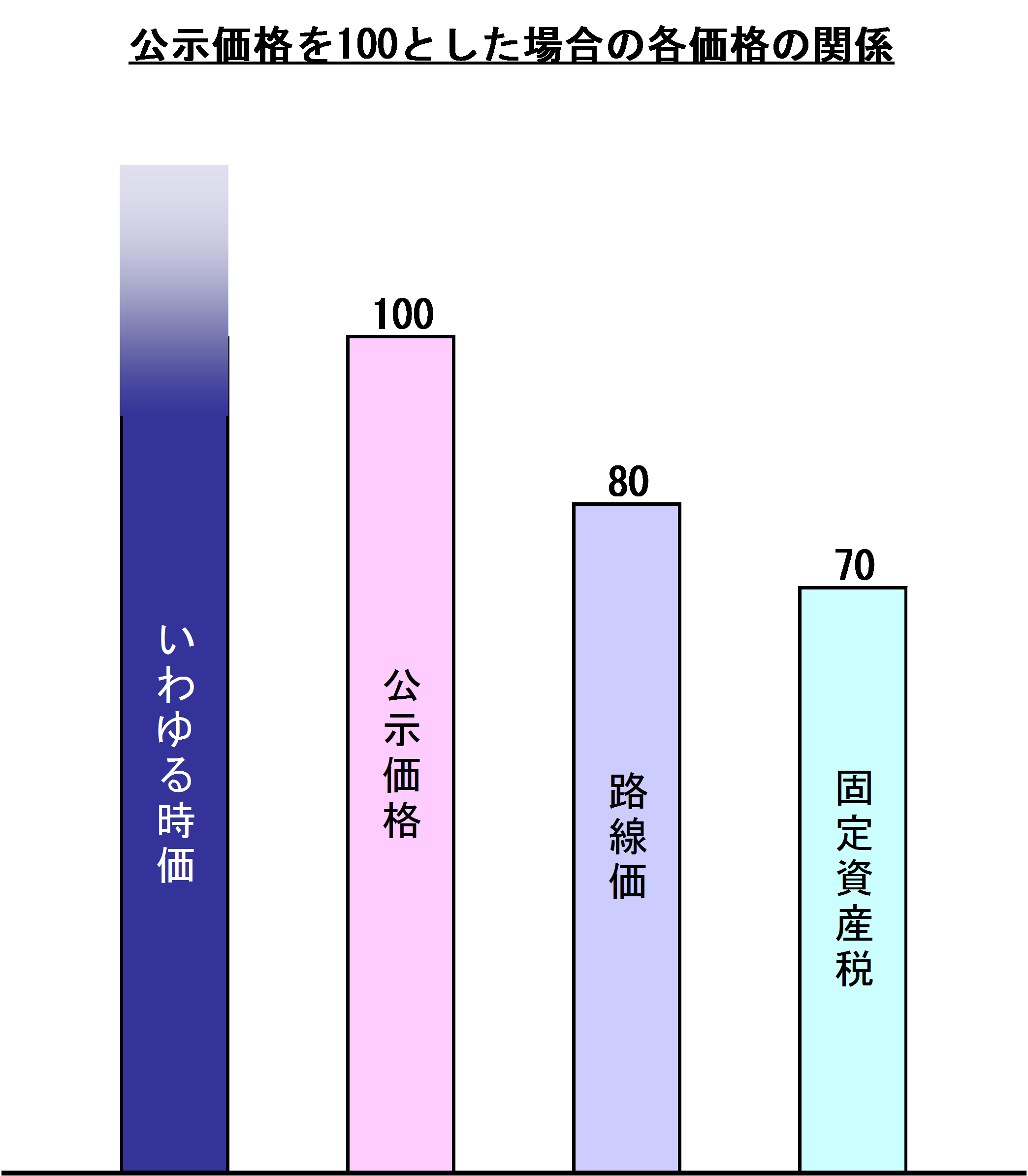

路線価と公示価格ベースの価格とは下のような関係になっているので、たとえば路線価が㎡あたり800千円

であればこれを1.25倍して公示ベースの価格は㎡あたり1000千円ということになります。

極めて簡便ですが、この計算での価格が大外れということはないでしょう。

公示価格は基本的には時価とイコールであるという建前がありますので、

この方法で時価を把握することができます。

ただし、公示価格は実勢の動きから半年以上の遅れがあるので、現在のように不動産市場が活況

を呈している時期には先を見越して路線価の1.25倍を超えて取引されることも多く、

土地の「時価」といわれるものは公示価格ベースよりも上方向にあるのが通例です。

それではこの土地の「時価」を把握するにはどうしたらよいでしょう?

それは土地の収益力から逆算して求める方法が有効です。

<分譲単価からの逆算による方法>

一般的に土地の取引価格は公表されませんので、取引情報をもとに価格を査定するのは困難です。

しかしながら、たとえばマンションの分譲価格は募集情報として公表されますので、

ここから土地価格を把握することができます。

いま、専有坪当り3M(=3000千円)が分譲相場とされる地域があり、計算の簡単化のため、

容積率を300%、500坪の土地であるとします。

ここからつぎの計算により、1種(=容積100%あたり)坪単価を次のように求めます。

(分譲単価3M-建築費1M)÷1.47(=1/(レンタブル比0.85×原価率0.8))=1.36M

これが土地の1種坪単価となります。

土地坪単価では1.36M×容積率300%=4Mで、これに面積500坪を乗じた総額20億円が採算の合う

土地価格ということになり、これが成約可能性を有した予想価格であるいわゆる時価ということになります。

ちなみにこのプロジェクトの採算は次のようになります。

分譲総額:3M ×500坪×300%×レンタブル比0.85≒38億円

利益:38億円―(土地価格20億円+建築費15億)=3億円

これが計算の基本で、あとは容積率に応じて1種坪単価から土地坪単価を求められます。

たとえば前面道路が6mの住宅地であれば基準容積率は240%ですので、

1.36M×240%=3.3Mが取得できる坪単価ということになり、あとは交渉と競争の結果次第ですが、

この前後が土地の時価ということになります。

すなわち、土地の容積率が地価を決める最大の要因になるわけです。

<賃料からの逆算による方法>

上記と同じ土地条件で賃料として坪当り月額15千円程度だとします。

この場合の土地の1種坪単価は次のように計算します。

月坪賃料15千円×レンタブル比0.85×12か月÷表面利回り6%-建築費1M =1.55M

したがって、土地坪単価は1.55M÷300%=4.6M ということになります。

総額では土地価格23億円+建築費15億=38億円で分譲の場合と同じになります。

分譲の場合との土地単価の差は長期運用期間中の金利・利益相当分と解釈できるでしょう。

土地の価格は誰かが「この辺は坪3Mだ」と唱えてこれに他の人が追随して自然と相場が形成される

ものではなく、上記のような計算に基づいて投資しようとする市場参加者の競争により取引されることで

経済合理性に基づいて形成されるものなのです。

こういった方法は、地積が大きい土地や、容積率の高い土地に用いられています。

低層戸建住宅地には別の価値判断基準があるため、この収益性基準はあてはまりません。