不動産テックに関連する企業経営者や行政機関などに取材し、不動産テックによって不動産ビジネスがどう変わっていくのかを考える。

今回は、駐車場シェアリングサービス「アキッパ」を運営する、akippa(大阪市)・代表取締役社長CEOの金谷元気氏に話を聞いた。(リビンマガジンBiz編集部)

akippa・代表取締役社長CEOの金谷元気氏 画像提供=akippa

――駐車場のシェアリングサービスとして知られる「アキッパ」ですが、金谷社長ご自身はどのようなサービスだと紹介されていますか。

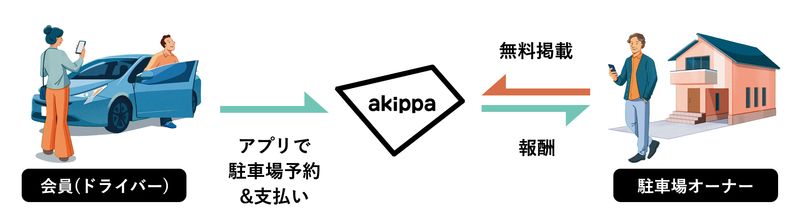

「アキッパ」は駐車場分野でCtoCマーケットプレイスを提供するプラットフォームサービスです。通販で例えるなら、メルカリのようにユーザー同士が自由に取引できる場を駐車場領域で提供しています。

特徴としては、Airbnbのように余っているスペースを活用するシェアリングの仕組みを取り入れている点です。単なる駐車場予約サービスではなく、遊休資産の有効活用と移動の課題を同時に解決するプラットフォームです。

――現在、駐車場のシェアには様々な企業が参入しています。「アキッパ」の強みはどこにありますか。

マーケットプレイスビジネスでは、いかに多くの売り手・貸し手を集められるかが勝負です。「アキッパ」の最大の強みは、予約可能な駐車場数が常時5万件と、業界トップクラスの規模を誇ることです。

「アキッパ」の仕組み 画像提供=akippa

こうした圧倒的な数の駐車場を持つことで、ユーザーにとっての価値が高まり、さらに多くのオーナーから信頼していただける好循環が生まれています。

――4月にはオーナー向けの新機能「オーナーモード」がリリースされました。こちらについても教えてください。

「オーナーモード」は、空きスペースの所有者が自ら写真を撮影し、本人確認後に掲載できる仕組みです。これまでは当社の営業担当が現地を訪問して情報登録・掲載・運営するプロセスがありましたが、オーナー自身で完結できるようになりました。

iOSユーザー限定のテスト段階でも掲載数が大幅に増加しています。5万件の駐車場と450万人の会員数という実績があるからこそ、オーナーからも信頼していただき、自発的な掲載につながっていると感じています。

――法人との連携なども行われているのでしょうか。

実は「アキッパ」に登録されている駐車場の7割近くは法人所有のスペースです。商業ビル、ホテル、マンション、空き地など様々な形態があります。

サービスリリース当初は、主に中小企業にアプローチし「どうせスペースが余っているなら収益にもなりますよ」と遊休資産の有効活用を提案してきました。駐車場分野は比較的規制が少なく、法的障壁は低かったものの、オーナー側の不安を解消するために24時間365日のサポート体制や専用保険の整備など、地道な取り組みを続けてきました。

民泊のような厳しい規制がなかったことは幸運でした。課題はむしろ「知らない車が来たらどうするのか」「事故があったらどうするのか」といったオーナーの不安をいかに解消するかという点でした。

――現在では、様々な駐車場に関連したサービスが登場しています。そういった駐車場を取り巻く変化をどう見ていますか。

確かに駐車場SaaSなど新たなサービスは増えていますが、不動産業界全体のDX化はまだ遅れていて、テクノロジーの浸透度は一部にとどまっています。

個々のサービスは徐々に大きくなっており、上場企業も現れていますが、業界全体への影響という点ではまだ発展途上だと感じています。駐車場テック領域は成長しつつありますが、市場全体から見れば「中間が抜け落ちている」状態で、まだ一部のリテラシーの高い方々だけが使っているという印象です。

画像提供=akippa

――サービス立ち上げのきっかけについて教えてください。

創業当初、数字ばかりを追う単なる営業代理店だった時期がありました。そんな中で「自分たちのやっていることは世の中のためになっていないのでは」という思いが生まれ、共同創業者の松井(松井建吾執行役員)からも「この会社のミッションは何ですか」と問われたことがきっかけです。

電気を止められて苦労した経験から「電気のように必要不可欠なサービスを作りたい」と思いました。それが当時のミッション「“なくてはならぬ”をつくる」の原点です。世の中の困りごとを解決することが私たちの目指す方向になりました。

それから、社内メンバー全員で困りごとを出し合い、200個の困りごとの中から「コインパーキングは現地に行ってから使えるかどうかわかる」という問題に注目しました。

調査すると、日本の車の台数8,000万台に対してコインパーキングは470万台分しかなく、路上駐車の理由には「駐車場がない・満車だった」というものが37%もありました。一方で、個人宅やマンションの駐車場には空きがたくさんあります。

例えば、「甲子園球場には駐車場はない」と言われますが、実際に行くと周辺の個人宅やマンションの駐車場が空いています。そういった原体験からこの空きスペースと、駐車場を探すドライバーをつなぐ「アキッパ」の構想が生まれました。

――昨年出版された書籍『番狂わせの起業法』は、不動産テックのみならずスタートアップ界隈でも大きな話題になりました。執筆の経緯について教えてください。

『番狂わせの起業法』金谷元気、akippa・著/かんき出版 撮影=取材班

元々、出版社から商業出版のオファーをいただいていましたが、黒字化していない段階で出すのは微妙だと思い、3、4年ほど待っていただきました。黒字化を果たしたタイミングで自分たちのノウハウを公開する方が意義があると考えていたからです。

CtoCのサービスでは、メルカリのような成功例がありますが、CtoCのモビリティ系サービスで黒字化した会社は日本全体でも少ないので、多くの人に手法を知ってもらいたいと思いました。

また、従来の成功したサービスは、東大や有名私立大出身など、いわゆるエリートの経営者が多い。特別な学歴もなく、しかも東京ではなく大阪から。特に裕福な家庭出身でもない私でも、CtoCサービスを一定成立させられたということを示すことで、挑戦する人が増えてほしいと思いました。それが『番狂わせの起業法』というタイトルの由来です。

書籍ではマーケティングや成長戦略など具体的な手法も公開していますが、ノウハウを隠す気は全くありませんでした。レシピを知っていても同じものは作れないように、知識よりも実行力が重要だと考えているからです。同じことを真似ても、それは私たちにしかできないという自信があります。むしろ赤裸々に話すことでファンが増えたと感じています。

――不動産テックに限らず、スタートアップが成功するためのポイントはどこにあると思いますか。

理想的なのはシリアルアントレプレナー(連続起業家)として経験を積むことですが、そうでない場合は「確実なマネタイズ手法」と「非線形に伸びる仕組み」の両方を持つことが重要です。

多くのスタートアップは「いいプロダクトができれば勝手に売れる」と考えがちですが、メルカリのように営業なしでマーケティングだけで成長するサービスは一握りです。営業力があれば企業は生き残り、そこで得た資金をサービス開発に再投資できます。

私たちも過去に出版事業を1億4,000万円で売却して「アキッパ」に再投資した経験があります。営業力だけでは直線的な成長しかできませんが、「オーナーモード」のような非線形成長を生み出すプロダクトと営業力の両方を持つことで、大きな成長を実現できると考えています。

――akippaは創業以来大阪が本社です。そこにもこだわりがあるのでしょうか。

大阪から世界ナンバーワンになることに価値があると考えています。例えばトヨタは愛知本社であることがあまり語られませんが、それはブランドが地域を超えているからでしょう。現在は東京一極集中の状況ですが、その状況を打ち破りたい。

かつて渋沢栄一氏が東京で、五代友厚氏が大阪の財界を発展させたように、地方からも世界に通用する企業を生み出せることを証明したいと思います。好きな地元の街で、好きな人たちに囲まれながら世界一を目指すことは、精神的にも良いことだと考えています。

地元から世界ナンバーワンを目指せる企業があることで、より多くの人がチャレンジするきっかけになればと思います。

――将来の展望や中長期の目標ついて教えてください。

akippaのビジョンは「リアルの”あいたい”を世界中でつなぐ」です。駐車場の課題解決はスタート地点にすぎません。「駐車場があったから孫の運動会に行けた」「車椅子でも車で行けた」といった声をいただき、人と人の交流を支援しているという実感があります。

当面の目標として、2026年までに駐車場拠点数で世界ナンバーワンを目指しています。その先には、高齢者の免許返納が進み、地方ではバス路線の廃止やタクシー会社の減少で移動手段が失われる中、自動運転の車をEVで配備し、カーシェアリングすることを考えています。80代の方でもスマホで予約した自動運転車に乗って買い物に行けるようにすることで、リアルな交流を継続できる社会を作りたいと考えています。

また、出会いを創出するようなサービスも展開していきます。2025年5月には「エンチケ」というライブチケットの販売サービスをリリース予定です。日本の幸福度が世界51位(国連の世界幸福度ランキング2025)と先進国最下位である中、「推し活」が幸福度を高める効果があるという研究結果があります。

2025年5月1日にリリースされた「エンチケ」画像=プレスリリース

「エンチケ」には友人のライブ体験や好きなアーティスト情報を共有できるSNS機能も備えており、会いたいという気持ちを育みながら、体験を通じて幸福度を高める取り組みを進めていきます。

「“なくてはならぬ”サービスをつくり、 世の中の困りごとを解決する」というミッションのもと、駐車場という入り口から、人と人が会う喜びを支援する様々なサービスへと展開し、世界から必要とされる企業を目指して歩み続けます。