国土交通省が主催する「次世代住宅シンポジウム2025」が8月22日に開催され、住宅政策担当者と不動産・住宅テクノロジー業界関係者が次世代住宅の普及に向けた課題と展開について議論した。

撮影=取材班

住宅政策の転換点を提示

国土交通省・住宅局住宅生産課の山口義敬企画専門官は基調講演で、これまでの新築住宅の質向上を中心とした政策から、既存住宅のストック活用への転換を強調した。「新築住宅に対する既存住宅ストック数の比率が大幅に低下しており、新築だけで住宅分野を変えていくのは困難な時期に来ている」と現状を分析した。

国土交通省・住宅局住宅生産課 山口義敬企画専門官 撮影=取材班

来年3月に改定予定の住生活基本計画においても、ストック活用が重要なテーマになると説明。住宅政策の進め方について「社会課題から出発し、既存の規制や制約を技術向上や環境変化でブレイクスルーしていく」というアプローチを示した。

具体例として、平成30年の建築基準法改正による木造建築の防火規制見直しを挙げ、「燃えても構造をしっかり作れば安全性は確保できる」という発想転換により、木造4階建て住宅の実現に至ったプロセスを紹介。「技術革新により安全性を保ちながら木材利用を拡大できた」と説明した。

また、今年から始まったGX志向型住宅支援事業についても言及し、「建て替えるものは極めて性能の高いものにすれば、ストック全体の平均スペックが上がる」として、新築住宅の高性能化による既存ストック全体の底上げ戦略を説明した。

不動産テックカオスマップ発表:市場成長と課題が浮き彫りに

撮影=取材班

不動産テック協会、最新版の不動産テックカオスマップ(第11版)を発表し、528のプレイヤーが参入していると報告した。

詳細記事:【最新版】不動産テックカオスマップ発表。528サービスが掲載

スマートホーム産業カオスマップ発表:「生活インフラ」としての定義

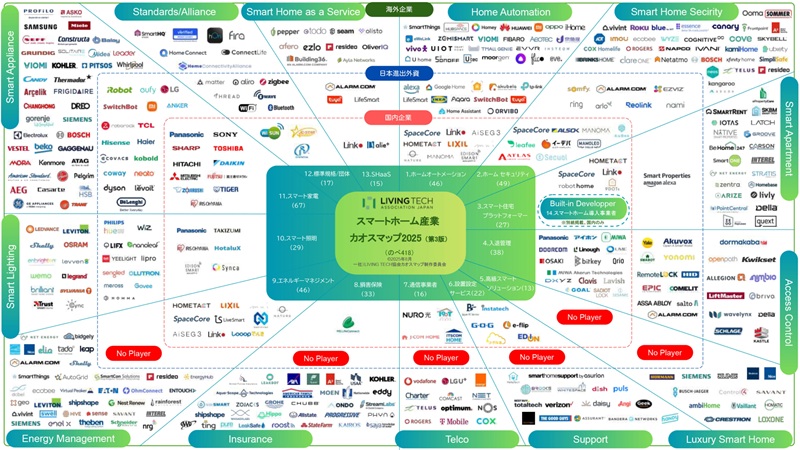

X-HEMISTRY代表取締役CEOの新貝文将氏は、スマートホームについて「単なるガジェットではなく、これからの生活インフラ」と定義した。アメリカでは約45%の世帯がスマートデバイスを所有する一方、日本は推定10%未満にとどまっている現状を取り上げる。

左から)LIVING TECH協会事務局・ライフテックコーディネーター 織田未来氏、X-HEMISTRY・代表取締役CEO 新貝文将氏 撮影=取材班

アメリカでの普及プロセスを分析し、「2014年にApple、Amazon、Google、Samsungが同時参入したことで選択肢が増え、住宅事業者が標準装備として採用し始めた」と説明。現在はエネルギー管理とAI化が次の波として到来していると分析した。

普及の鍵として、Apple、Amazon、Googleなどが推進する標準規格「Matter」の重要性を強調。「異なるメーカーの機器でも共通のプラットフォームで管理でき、設備交換時にも同じアプリで操作できる拡張性を提供する」として、住宅業界での採用拡大に期待を示す。

LIVING TECH協会事務局のライフテックコーディネーター織田未来氏は、実際に100台近くのIoT機器を自宅で運用する経験から「デバイス同士の連携や統一されたプラットフォームの重要性を実感している」と語り、ユーザー視点での課題を提起した。

また、第三版となる「スマートホーム産業カオスマップ」も公開された。

パネルディスカッション:経済価値の可視化が普及の条件

パネルディスカッションでは、スマートホームの普及に向けた課題として、経済価値の可視化が重要なテーマとなった。不動産テック協会・巻口成憲代表理事は「どんなに良い技術でも、経済的に評価されなければ流通しない。既存物件の流通においてスマート機器の価値がほとんど評価されていない現状を変える必要がある」と指摘した。

山口企画専門官は「消費者にとって何が便利になるのか、どんなメリットがあるのかを明確に示し、それが財布で実現できるかどうかが重要」として、社会的な評価システムの整備が必要との認識を示した。特に中小工務店でも活用できるプラットフォームの重要性を強調し、「次世代住宅プロジェクトの市場化タイプで、そうした提案に期待している」と述べた。

住宅履歴データの活用についても活発な議論が交わされた。巻口氏は「建物の修繕履歴が各工務店に散在しており、不動産IDを活用したデータ集約が必要」と提案。「使用データから取引データに繋げる日本独自のアプローチが有効」との見解を示した。

LIVING TECH協会の長島功事務局長は、スマートホームを採用する住宅事業者が増加していると報告しつつ、「中小工務店でも導入しやすい仕組み作りが必要」と課題を指摘。人材育成や認定制度の必要性についても言及し、「アメリカでは設置・設定サービスが確立されているが、日本では体系的な知識やスキル認定の仕組みが不十分」として、業界として資格制度の検討を進める考えを示した。

金融機関との連携についても議論され、「銀行が評価してくれないと住宅ローンの担保価値がつかない。スマートホームの価値を金融機関に理解してもらうための橋渡しが必要」との課題が提起された。

今回のシンポジウムでは、技術的な進歩と市場ニーズのギャップを埋めるため、官民連携による標準化、データ基盤整備、経済価値の可視化が重要な課題として浮き彫りになった。

国交省の次世代住宅プロジェクトは、過去8年間で25件を採択してきたが、今後は市場化タイプの拡充により、より実用的な技術の普及を図る方針。山口企画専門官は「海外展開の視点も重要で、住宅産業の国際競争力強化のため、日本企業の強みを活かした提案にも期待している」との意向も示された。

10月には不動産テック、スマートホーム両分野の詳細な解説イベントも予定されており、業界全体での議論の深化が期待される。技術革新のスピードが加速する中、住宅業界における官民連携の取り組みが新たな段階に入ろうとしている。