不動産テック協会は8月22日、都内で開催された「次世代住宅シンポジウム2025」において、2025年版不動産テックカオスマップを発表した。同協会の巻口成憲代表理事とNTTデータ経営研究所の川戸温志シニアマネージャーが登壇し、国内外の不動産テック業界の最新動向を発表した。

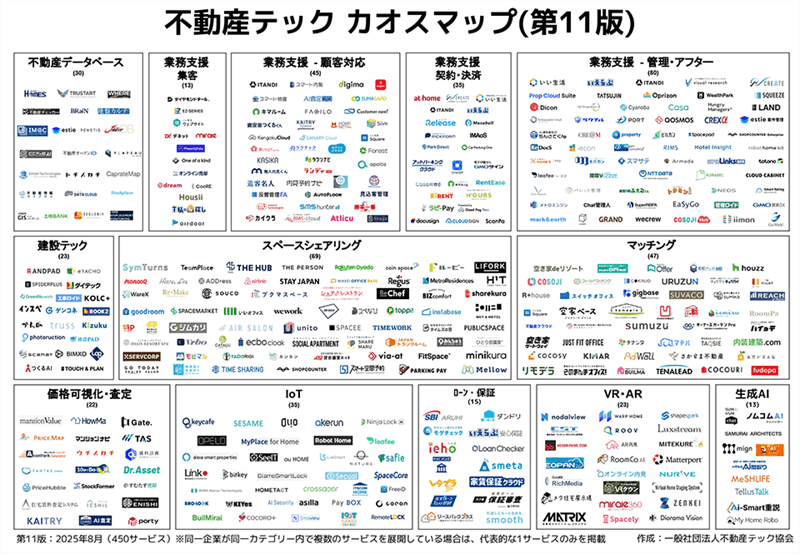

最新版(第11版)のカオスマップには528のサービスが登録され、前年の第10版の499から29サービス増加した。特に注目されるのは生成AI分野で、前年比116%増と大幅な増加だった。新たに建築テック分野も独立したカテゴリーとして設けられ、設計から施工、維持管理まで各フェーズで活用されるサービスが網羅されている。

巻口氏は「すべての取引プロセスにおいて使えるサービスが出揃っている状況」と現状を評価した。

不動産テック協会・巻口成憲代表理事 撮影=取材班

一方で、日本の不動産業界が抱える課題も浮き彫りになった。アメリカを100とした場合の不動産事業者の労働生産性は、日本が27にとどまっており、約4分の1の水準だ。この格差の背景として、データ活用の遅れが指摘された。アメリカでは1990年代からMLS(マルチプルリスティングサービス:米国版レインズ)によりデータ基盤が整備され、2005年頃には既に不動産価格査定のAI機能が提供されていたが、日本では「2015年頃からようやく不動産テックと呼ばれるプレイヤーが登場し始めた」として、約10年の遅れがある。

生成AI分野では、野村不動産、リバブル、大和ハウス、積水ハウスなど大手企業が相次いで参入している。主な活用場面として、顧客対応の自動化、重要事項説明書や契約書のドラフト自動生成、物件情報の作成支援などが具体例として挙げられた。

川戸氏は海外事例として、AIエージェントが1億ドル(約150億円)の売上達成を記録したケースを紹介し、「実際に収益に繋がるレベルまで技術が進歩している」と語った。一方で、日本の生成AI活用は海外に大きく遅れている実態も明らかになった。個人の利用率は26.7%で、中国の約80%、アメリカの約70%を大幅に下回っている。企業においても日本は55%にとどまり、海外各国の90%以上と比べて低水準だ。

NTTデータ経営研究所・川戸温志シニアマネージャー 撮影=取材班

技術進歩のスピードについて、川戸氏は「過去15年で1億倍の性能向上を記録し、コンピューター性能向上を示すムーアの法則を上回る傾斜で成長している」と説明。「来年には全く違うレベルのサービスが登場する可能性もある」として、技術革新の加速に警鐘を鳴らした。

各分野では多様なサービスが拡大している。VR・AR分野では内見業務の効率化、IoT分野ではセキュリティツール、スペースシェアリングではパーソナルジムなど専門特化型サービスが増加。クラウドファンディング分野では土地専門やデータセンター特化型など、新たなニッチ市場も開拓されている。

巻口氏は今後の課題として、データ基盤の整備を挙げる一方で、「日本は顧客対応や建物管理など運用面が世界一の水準にあり、そこに生成AIを組み合わせることで強みを発揮できる」との見通しも示した。川戸氏は「このまま生成AI活用が遅れれば本当に取り残される危険性がある」として、積極的な導入を促した。